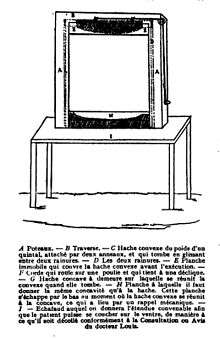

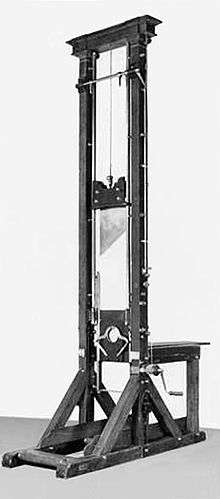

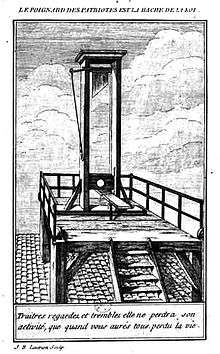

La guillotine typique : les deux montants verticaux, reliés par une traverse, comportent une rainure dans laquelle coulisse le couperet maintenu en haut par une corde.

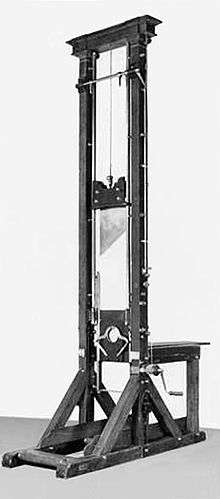

Guillotine, modèle Berger 1872, construite vers 1890. L’homme à la droite en est le propriétaire, Fernand Meyssonnier, qui fut premier aide de l'exécuteur à l'époque de l’Algérie française.

La guillotine est une machine de conception française, inspirée d’anciens modèles de machines à décollation, et qui fut utilisée en France pour l’application officielle de la peine de mort par décapitation, puis dans certains cantons de Suisse, en Grèce, en Suède, en Belgique et en Allemagne. En France, une guillotine fonctionna à la prison des Baumettes pour la dernière fois en septembre 1977, et fut remisée définitivement, après l’abolition de la peine de mort en 1981, à la prison de Fresnes.

Selon les experts médicaux, la section de la moelle épinière entraîne une perte de connaissance instantanée (exactement comme pour une pendaison dite long-drop).

La guillotine en délibération

Un prélude à la simplification de la peine de peine de mort

Le 24 août 1780, Louis XVI, conseillé par Pierre Lenoir, alors lieutenant-général de police, avait le premier supprimé la question préparatoire qui devait suppléer à l’insuffisance de preuves et qui, au cours même de l’instruction, ne considérait jamais l’accusé comme un possible innocent. Cette procédure était renforcée par la sellette qui mettait encore le prévenu en tenue et position humiliantes, et en faisait ainsi un coupable désigné dont il ne restait plus qu’à forcer l’aveu. Le roi s’inspirait, mais en plus timide, de la réformation du code pénal du grand-duc de Toscane Léopold Ier, son beau-frère.

« Tout reposait alors sur deux principes, la vengeance publique et la terreur, partout la tendance à établir l’analogie matérielle entre le délit et la peine, à proportionner l’une à l’autre d’une manière rigoureuse et mathématique, au moyen d’une échelle de tortures savamment graduée ».

Le 1 mai 1788, une déclaration du roi s’attaqua cette fois à la question préalable, qui avait pour but d’obtenir par une dernière torture la dénonciation des complices. Les termes mêmes employés par le roi font état de ses précautions vis-à-vis d’une magistrature française ancrée sur des procédures séculaires à partir desquelles elle tirait la plupart de ses capacités. Mais le roi n’eut pas le temps d’y donner suite et c’est l’Assemblée constituante qui allait plus tard entériner cette intention par la loi du 8 octobre 1789.

La croisade philanthropique d’un franc-maçon

CIVI OPTIMO : À un illustre citoyen. Une devise tirée d’Horace : « Quid verum atque decens curo et rogo et omnis in hoc sum » : Mes soins et mes interrogations sont à la recherche de la vérité et de l’harmonie, et je n’ai pas d’autre but.

Joseph Ignace Guillotin, député constitutionnel, n’était pas un parfait inconnu et s’était auparavant fait connaître à ses collègues politiques par ses initiatives inspirées en d’autres domaines, particulièrement sa collaboration dans la Déclaration des Droits de l’Homme. Il avait aussi fait partie de la première commission nommée par le roi le 12 mars 1784 afin qu’elle examine le mesmérisme et en donne ses conclusions.

On ignore comment Guillotin s’était convaincu de l’idée de la décapitation et s’il avait à cette époque une conception précise du fameux « mécanisme ». Sans doute, était-il déjà entré en relation avec son confrère Antoine Louis, ancien chirurgien militaire. Peut-être aussi en a-t-il conféré avec Sanson, ou ses frères de la loge « La Candeur » (la loge de La Fayette et de Laclos), ou bien au Club de 1789, où se côtoyaient plus de quatre cents membres dont Rabaud-Saint-Étienne, Chénier, Brissot, Bailly, Lavoisier et Custine, qui, tous, un jour prochain, iront « demander l’heure à la fenêtre nationale ».

Les premières déclarations du député

Le 10 octobre 1789, Guillotin lit un discours préliminaire devant l’Assemblée nationale. Les idées égalitaires qui y sont développées séduisent l’Assemblée. Selon Louis Du Bois, aucune copie de cette intervention n’a été enregistrée. Le Moniteur du lendemain rapporte simplement que Guillotin s’est appuyé sur le principe que la loi doit être égale pour tous, aussi bien quand elle punit que lorsqu’elle protège. On peut facilement deviner les divers points qui ont alors été évoqués. Le docteur fut fréquemment applaudi et certains députés voulurent délibérer tout de suite. Mais comme une séance spéciale sur le Code criminel était prévue, la question fut ajournée.

La petite phrase du médecin

« "Avec ma machine, je vous fais sauter la tête en un clin d’œil, et vous ne souffrez point." ».

Cette phrase prononcée au cours de son allocution, paraît-il en réponse à l’objection d’un député, est la plus fréquemment attestée par les contemporains ; mieux que l’expression « un souffle frais sur la nuque », qui est parfois reprise dans des ouvrages récents sans précision de la source. Fleischmann mentionne également cette dernière expression, mais, ne prêtant qu’aux riches, l’attribue directement au « caustique docteur Louis ».

La formule « en un clin d’œil » du naïf Guillotin, eut un succès inattendu puisque les chroniques du temps s’accordent à dire qu’elle fit s’esclaffer toute l’Assemblée. Fleischmann fait remarquer que l’expression est commune aux deux médecins. Elle avait été, en effet, employée par Louis pour conclure ses instructions de fabrication adressée au sieur Guidon, et a donc l’avantage d’avoir été écrite de sa main. On en est réduit à supposer que l’un d’eux l’avait prononcée le premier et que l’autre l’avait répétée. Encore une fois, le même auteur n’hésite pas à la mettre au compte du pince-sans-rire docteur Louis, en raison de l’humeur du personnage qui avait terminé ses instructions : « S’il y avait quelques erreurs dans ces détails, elles seraient faciles à vérifier par le constructeur le moins intelligent » ; et qui avait placardé sur la porte de son cabinet : « Ceux qui viennent chez moi me font honneur, ceux qui n’y viennent pas me font plaisir ».

En outre, l’expression « avec ma machine » allait avoir un retentissement que Guillotin n’aurait jamais soupçonné car il pensait certainement exprimer sa prédilection pour un type d’instrument automatisé, semblable à ce qui existait dans d’autres pays. Cette machine nimbée de mystère pour ses collègues, encore anonyme et qui venait d’éveiller la curiosité, devint tout à coup « la machine à Guillotin ». Pis, le journal polémiste royaliste, Les Actes des Apôtres, se gaussa comme il se doit de cette nouvelle lubie de révolutionnaires, d’autant plus qu’il gardait un ressentiment à l’encontre de l’homme politique et de son action en faveur du tiers état avec sa « Pétition des six corps ». On fit une chanson – mais il y en eut d’autres moins convenables - qui contribua, et non parmi les moindres, à attacher à cette machine le nom de Guillotin pour la postérité. Le nom de guillotine s’imposa donc rapidement et écarta la « louisette » (ou « louison ») forgée à partir du nom de son concepteur mais restée dans un cercle restreint. Les publicistes avaient même songé à l’appeler « mirabelle » tant l’ex-comte de Mirabeau donnait des coups de boutoir à la monarchie.

La chanson, sur l’air du menuet d’Exaudet, avait pour titre : « Sur l’inimitable machine du médecin Guillotin propre à couper les têtes et dite de son nom Guillotine » . Dont voici le dernier couplet :

-

Le romain

-

Guillotin

-

Qui s’apprête,

-

Consulte gens de métier

-

Barnave et Chapelier,

-

Même le Coupe-tête [Jourdan dit « Coupe-tête »]

-

Et sa main

-

Fait soudain

-

La machine,

-

Qui simplement nous tuera

-

Et que l’on nommera

-

Guillotine.

La motion du 1 décembre 1789

Guillotin reprend ses réflexions sur le code pénal. Ses propositions, défendues par l’abbé Pépin, sont cette fois versées au Journal des Débats et des Décrets :

-

1- Les délits du même genre seront punis par le même genre de peine, quels que soient le rang et l’état [la condition sociale] du coupable.

-

2- Dans tous les cas où la loi prononcera la peine de mort contre un accusé, le supplice sera le même, quelle que soit la nature du délit dont il se sera rendu coupable ; le coupable sera décapité ; il le sera par l’effet d’un simple mécanisme.

-

3- Le crime étant personnel, le supplice quelconque d’un coupable n’imprimera aucune flétrissure à sa famille. L’honneur de ceux qui lui appartiennent [la parentèle] ne sera nullement taché, et tous continueront d’être également admissibles à toutes sortes de professions, d’emplois et de dignités.

-

4- Nul ne pourra reprocher à un citoyen le supplice quelconque d’un de ses parents. Celui qui osera le faire sera publiquement réprimandé par le juge. La sentence qui interviendra sera affichée à la porte du délinquant. De plus, elle sera et demeurera affichée au pilori pendant trois mois.

-

5- La confiscation des biens des condamnés ne pourra jamais être prononcée en aucun cas.

-

6- Le cadavre d’un homme supplicié sera délivré à sa famille, si elle le demande. Dans tous les cas, il sera admis à la sépulture ordinaire, et il ne sera fait sur le registre aucune mention du genre de mort.

Le duc de Liancourt avait désiré, de son côté, hâter la décision car de nombreux condamnés attendaient leur sort et risquaient de voir s’abattre encore sur eux l’ancienne barbarie. L'Assemblée approuve les propositions de Guillotin mais, faute de temps, reporte les délibérations. Seul, le premier article est provisoirement adopté. Mais l’idée était lancée et le docteur avait fait admettre comme légitimes, par la majorité des représentants, des principes humanitaires et égalitaires.

Vers le vote final

Les délibérations sur la justice pénale se feront en plusieurs étapes au cours de décembre. Le 20 janvier 1790, Guillotin réexpose les divers points concernant son projet sur l’exécution capitale. Quatre des précédents articles sont acceptés (les 1,3, 5 et 6) et seront présentés, le lendemain, à la signature du roi ; les deux autres sont ajournés. Est désormais protégée la parentèle qui subissait depuis toujours les conséquences des méfaits d’un de ses membres. Les historiens du temps n’ont pas failli à remarquer que le 21, date de la sanction royale, sera le jour anniversaire de la mort de Louis XVI, trois ans plus tard.

Le 3 juin 1791, après des délibérations en mai sur la torture, le député Le Peletier-Saint-Fargeau (il n’a plus sa particule) propose d’inscrire en article 3, titre 1, du code pénal, la définition suivante : « Tout condamné à mort aura la tête tranchée ». Le 25 septembre, puis le 6 octobre 1791, les législateurs adoptent et votent les articles 2 et 3 du code pénal qui s’énoncent ainsi :

-

2° La peine de mort consistera dans la simple privation de la vie, sans qu’il puisse jamais être exercé aucune torture envers les condamnés.

-

3° Tout condamné à mort aura la tête tranchée.

-

4° Quiconque aura été condamné à mort pour crime d’assassinat, d’incendie ou de poison, sera conduit au lieu d’exécution revêtu d’une chemise rouge. Le parricide aura la tête et le visage voilés d’une étoffe noire ; il ne sera découvert qu’au moment de l’exécution.

La quasi tautologie, « la mort est la simple privation de la vie », souligne l’importance du mot « simple » car cette définition en finissait avec la torture. Montaigne l’avait déjà dénoncée : « Tout ce qui est au-delà de la mort simple, me semble pure cruauté ». Ces articles venaient d’arrêter toute mise à mort tant que la machine qui devait tuer rapidement avec un minimum de souffrance et d’intervention humaine, restait à construire. De plus, ces articles omettaient de désigner celui qui serait chargé de l’exécuter. Une lettre en date du 2 mars 1792 du commissaire Verrier à Roederer résume la situation : « […] J’augure par le silence que vous gardez que vous n’êtes pas décidé sur cet objet ; […] il est instant que le public ait un exemple sous les yeux ; les assassinats se multiplient, et les bons citoyens se plaignent et gémissent de l’inertie et de la négligence que l’on met à exécuter la loi. Je ne vous écris que d’après le vœu de mon tribunal ». Le choix de la décollation fera rugir le « zélé partisan des idées nouvelles », Raymond Verninac de Saint-Maur dans le journal « Le Modérateur », et qui la dénoncera comme « un supplice d’aristocrate et pas assez honteux ».

Un code qui fit date

Ces articles novateurs seront repris vingt ans plus tard lors de la promulgation du Code pénal en date du 12 février 1810, au chapitre premier des « Peines criminelles » :

-

12° Tout condamné à mort aura la tête tranchée.

-

13° Le coupable condamné à mort pour parricide sera conduit sur le lieu de l’exécution, en chemise, nu-pieds, et la tête couverte d’un voile noir. Il sera exposé sur l’échafaud pendant qu’un huissier fera au peuple lecture de l’arrêt de condamnation ; « il aura ensuite le poing droit coupé », et il sera immédiatement exécuté à mort.

-

14° Les corps des suppliciés seront délivrés à leurs familles, si elles les réclament, à la charge par elles de les faire inhumer sans aucun appareil [dans la discrétion].

la mention entre guillemets du 13° sera abrogée par la loi du 28 avril 1832. Elle montre que l’abomination du parricide restait bien vivace, mais que, de toute évidence, cette résurgence d’un acte de cruauté entrait en contradiction avec un article fondamental de 1791. Cette loi du 28 avril 1832 introduit également la notion de circonstances atténuantes généralisées à l'ensemble des crimes, si bien qu'on passe de 100 condamnés à mort en moyenne avant 1832, à 50 en 1833, 5 en 1870.

Les ancêtres de la guillotine

Rien ne permet d’affirmer que le docteur Guillotin se soit donné explicitement comme l’inventeur de la guillotine. Mais il est certain qu’il en imposa le premier le principe en France où il était pratiquement ignoré. Tout au plus peut-on lui reprocher des expressions ambiguës qui, sorties de leur contexte, ont été mal interprétées ; et la machine lui fut attribuée malgré lui. Quelques ouvrages se sont empressés par la suite de rétablir la vérité, notamment la « Notice sur la guillotine » d’Adolphe Bloeme (1835).

Décapitation de saint Pancrace imaginée au début du XVI siècle

Martyre de saint Matthieu imaginé par Cranach

Manlius utilise une machine romaine pour décapiter son fils (gravure de Aldegraver)

Décollation en Irlande de Murdoch Ballagh

Exécution du duc de Montmorency à Toulouse en 1632

La Mannaia italienne

Gravure d'après Bonasone (1555)

Le chroniqueur Jean d’Authon décrivait déjà au début du XVI siècle une doloire ajustée dans un « gros bloc », lequel, maintenu par une corde et « venant d’amont entre deux poteaux », sépara la tête des épaules du Génois Giustiniani, en 1507, puni pour avoir fomenté une révolte contre Louis XII. Mais c’est l'abbé Jean-Baptiste Labat qui est un des premiers Français à avoir amplement parlé de cette machine peu ordinaire : la « mannaia ». Un des amis de Guillotin a révélé que le médecin aurait formé ses idées d’après un récit similaire mais anonyme : Voyage historique et politique de Suisse, d’Italie et d’Allemagne (Francfort ; 1736) où l’on trouve une description précise de cette mannaia.

Labat pourrait être un inspirateur de Louis et de Guillotin car il avait déjà livré de semblables réflexions sur l’instrument : « Cette manière est très sûre et ne fait point languir un patient, que le peu d’adresse d’un exécuteur expose quelquefois à recevoir plusieurs coups avant d’avoir la tête séparée du tronc ». Ce supplice était cependant réservé aux gens de bonne condition. Le supplicié, à genoux, posait son cou sur une traverse. Le couperet était un rectangle de fer aiguisé d’une dizaine de pouces de long et de six de haut, hissé tout en haut par une corde qu’on lâche. C’est probablement cette méthode italienne qui a été imitée dans le Languedoc. Dans les mémoires de Puységur, il est relaté une insolite exécution en 1632, dans la cour du Capitole à Toulouse, qui est celle du duc de Montmorency, condamné, en dépit de ses services, par un Richelieu sans merci, dont il avait tenté d’abattre la puissance. « En ce pays-là, on se sert d’une doloire qui est entre deux morceaux de bois et, quand on a la tête posée sur le bloc, on lâche la corde ».

Une gravure de Giulio Bonasone qui illustre l'exécution du Lacédémonien Lacon, avec une « guillotine » d'ailleurs peu détaillée, figure dans le « Symbolicae quaestiones de universo genere », d’Achille Bocchi, imprimé en 1555.

La Maiden écossaise

Maiden reconstituée sur un socle authentique

L’abbé Joseph de La Porte, dans son « Le Voyageur français » en plusieurs volumes, a décrit un instrument à décapiter qui avait été en usage en Écosse. « […] la noblesse est décapitée d’une manière particulière à ce pays. L’instrument dont on se sert est une pièce de fer carrée, large d’un pied, dont le tranchant est extrêmement affilé […] Au moment de l’exécution, on l’enlève [le hisse] au haut du cadre de bois à dix pieds d’élévation et, dès que le signal est donné et que le criminel a le col sur le billot, l’exécuteur laisse librement tomber la pièce de fer […] ». Le même instrument, si l’on se fie à des gravures, était connu aussi en Irlande.

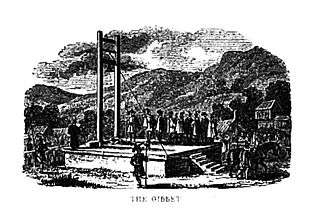

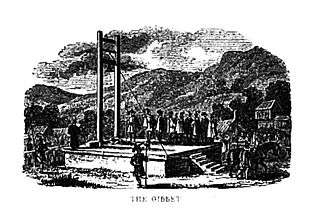

Le gibet d'Halifax

Selon Thomas Pennant, cette machine aurait, à l'origine, été construite par Lord Earl Warren pour faire justice des braconniers de ses terres de Hardwick, près de Halifax. Elle fonctionna de 1541 à 1685 pour une cinquantaine d'exécutions. À l’époque de Pennant, cette machine n’existait plus mais ce « touriste » en vit une copie à Édimbourg en pièce de collection. Elle avait été jadis demandée par le régent Morton qui finit d’ailleurs par l’expérimenter lui-même en 1581. Elle avait dix pieds de haut et l’aspect d’un chevalet de peintre, et le condamné posait la tête sur une traverse à la hauteur de quatre pieds. On retrouve donc ce même principe dans presque toutes les machines à décollation : coulisses, tranchoir aiguisé et mouton pesant hissés par une corde puis relâchés. Cependant, l'héraldiste Randle Holme (en) dans son « Academy of Armoury » de 1678 nous cite une « guillotine antique », mise en blason, où l’on se contentait de poser le tranchoir directement sur le cou du patient ; et le bourreau armé d’une lourde masse frappait un grand coup sur le dos de la hache. Il attribue l’usage de cet engin aux Hébreux et aux Romains. La faible course du couperet sur les machines de certaines gravures illustrant des faits antiques paraît indiquer que les artistes aient pris exemple sur cette machine à « percussion ».

Un opuscule « Halifax and its gibbet law » [Halifax et sa loi du gibet] avait paru en 1708 puis en 1722, que Guillotin pouvait avoir consulté. Mais les ouvrages édités montrent que les coutumes italiennes étaient mieux connues en France. Le docteur Louis explique, de son côté, qu’il s’est inspiré des coutumes anglaises. Or il ne fait pas de doute que tandis que la « Pucelle d’Édimbourg » fut la dernière à avoir fonctionné pour supplicier les marquis d’Argyle, père et fils (en 1661 puis en 1685), l’Angleterre utilisait depuis toujours la hache et le billot. Il est possible qu’au lieu de l’Angleterre proprement dite, Louis voulait parler de la Grande-Bretagne. On ne peut non plus certifier qu’une guillotine était déjà employée en Allemagne car, si au moins deux gravures d’artistes germaniques la représentent, il s’agissait d’illustrer un événement de l’époque romaine.

Le docteur Louis, maître d’ouvrage

Portrait d'Antoine Louis, le chirurgien concepteur de la guillotine

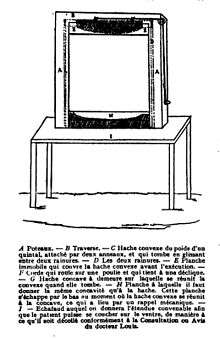

La Consultation motivée du 7 mars 1792

À la suite des votes concernant le code pénal, le comité législatif, sur l’instigation de Guillotin qui, le 3 mars, avait écrit au président de l’Assemblée nationale pour lui demander comment s’exécutera l’article 3, avait donc consulté Antoine Louis, homme de science reconnu, expert médical auprès des tribunaux et secrétaire de l’Académie de chirurgie depuis près de trente ans, sur la machine la plus apte à la décollation sans l’intervention principale de l'homme. L’importante correspondance échangée entre les différents acteurs est une aide essentielle aux historiens. Le 7 mars 1792, Louis dépose auprès de l’Assemblée sa « Consultation motivée sur le mode de décollation nouveau ». Les termes employés sont la réponse apportée aux articles 2 et 3 : « Il est aisé de construire une pareille machine dont l’effet est immanquable ; la décapitation sera faite en un instant, suivant l’esprit et le vœu de la nouvelle loi ».

« Le mode de décollation sera uniforme dans tout l’empire. Le corps du criminel sera couché sur le ventre entre deux poteaux barrés par le haut d’une traverse, d’où l’on fera tomber sur le col une hache convexe au moyen d’une déclique [sic] : le dos de l’instrument sera assez fort et assez lourd pour agir efficacement, comme le mouton qui sert à enfoncer des pilotis et dont la force augmente en fonction de la hauteur dont il tombe ».

Le 20 mars 1792, Carlier, le député de l’Aisne, présente enfin le rapport du Comité législatif sur le mode d’exécution. Le 25, est voté l’article 3, titre 1 de la loi correspondante au projet de la machine à décollation préconisée par Louis, après avoir été adopté le 20 sans discussion. La déjà fameuse machine va pouvoir prendre forme.

La conférence secrète des Tuileries

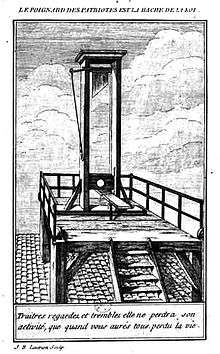

Les gravures de 1793 montrent une lame en forme de faux, montée en diagonale

Le 2 mars 1792, Antoine Louis, fraîchement investi de la mission de conduire la réalisation de l’instrument pénal, avait été invité aux Tuileries par Louis XVI pour discuter de l’objet du décret que ce dernier avait lui-même sanctionné. Le roi, féru de mécanique, était particulièrement intéressé par un dispositif qui n’avait jamais eu cours dans son royaume. Guillotin qui ne possédait à ce moment-là qu’un des premiers schémas de Schmidt, en avait déjà délibéré avec Sanson. Ces deux hommes vinrent de compagnie se présenter devant le chirurgien et le roi, lequel, pour la circonstance, garda l’incognito, mais que le bourreau dit avoir reconnu. Le monarque, après avoir examiné le dessin, en approuva le principe mais émit la critique qu’une lame « en forme de croissant » était insuffisante pour terminer dans tous les cas une coupe franche. Il est, en effet, difficile de couper une chose résistante (le tronc cervical) simplement en appuyant ; un mouvement de cisaillement est nécessaire, à l’instar de celui de la scie. On donna raison au roi qui saisit alors une plume, corrigea le dessin de la lame et lui donna « une ligne oblique » en disant qu’il faudrait essayer les deux dispositions pour confirmer. Ce à quoi il aurait été procédé à Bicêtre quelques semaines plus tard, selon une tradition qui a parfois été suivie mais jamais corroborée par les dires d’aucun de ces protagonistes.

Cette curieuse histoire semble n’avoir pour origine principale que les « Mémoires des Sanson », réputés apocryphes, édités en 1862, rédigés sous le nom d’« Henri Sanson » et suspects d’arrangements importants. Dans les Mémoires de Sanson, publiés en 1831, le Sanson concerné n’en a jamais soufflé mot, et tous les auteurs et chroniqueurs les plus proches des événements méconnaissent complètement l’anecdote.

On a, d’autre part, assimilé sans doute trop rapidement le « coutelas » - c’est le terme employé dans le décret d’août 1792 - fixé en biais sur son support, avec le couperet trapézoïdal comportant un tranchant en biseau, une amélioration qui serait postérieure car les gravures du temps montrent régulièrement une lame en forme de faux ou doloire - normalement fabriquée par un taillandier, selon le propos de Louis - et ajustée en diagonale. Ce qui suggère que ce modèle fut employé au moins jusqu’à l'automne 1793.

Les instructions du docteur Louis

Le docteur Louis donne ses instructions au charpentier Guidon, le 30 mars 1792.

Instruction du docteur Louis au charpentier Guidon, le 30 mars 1792

Cette machine doit être composée de plusieurs pièces.

1° Deux montants parallèles en bois de chêne de la hauteur de 10 pieds, joints en haut par une traverse et montés solidement sur une sole, avec des contre-fiches de côté et par derrière. Ces deux montants seront, dans l’œuvre, à un pied de distance, et auront six pouces d’épaisseur ; à la face interne de ces montants sera une cannelure longitudinale carrée d’un pouce de profondeur, pour recevoir les oreillons d’un tranchoir. À la partie supérieure de chacun de ces montants, au-dessous de la traverse et dans leur épaisseur, sera placée une poulie de cuivre.

2° Le tranchoir de bonne trempe, de la solidité des meilleurs couperets, fait par un habile taillandier, coupera par sa convexité. Cette lame tranchante aura huit pouces d’étendue transversale et six de hauteur. Le dos de cette lame coupante sera épais comme celui d’une hache ; sous ce dos seront par le forgeron pratiquées des ouvertures pour pouvoir, avec des cerceaux de fer, fixer sur ce dos un poids de trente livres ou plus ; si dans les essais on trouvait convenable de rendre plus lourde la masse de cette espèce de mouton, ce poids sera garni d’un anneau de fer en son milieu. Le tranchoir devant glisser de haut dans les rainures des deux montants, son dos aura un pied en travers, plus deux oreillons carrés d’un pouce de saillie pour entrer dans ces rainures.

3° Une corde, assez forte et d’une longueur suffisante, passera dans l’anneau et soutiendra le tranchoir sous la traverse supérieure ; chaque bout de cette corde sera engagé de dedans en dehors sur la poulie correspondante et sera arrêté extérieurement vers le bas de chaque montant.

4° Le billot de bois sur lequel doit être posé le col du patient, aura huit pouces de haut et quatre pouces d’épaisseur. Sa base aura un pied de largeur, mesure de la distance des deux montants ; une cheville amovible traversera chaque montant et fixera de chaque côté le dit billot par sa base. La partie supérieure de ce billot n’aura que huit pouces de largeur. Elle sera creusée supérieurement d’une gouttière pour recevoir le bord tranchant du couperet convexe. Ainsi, les rainures latérales internes des deux montants ne doivent pas s’étendre plus bas que cette gouttière, afin que le billot ne soit pas coupé par le tranchoir. La partie supérieure du billot sera légèrement échancrée pour loger à l’aise le col du patient.

5° Mais pour assujettir la tête et qu’il ne puisse la relever au moment de l’exécution, il faut qu’un croissant de fer, en manière de fer à cheval, bien arrondi par ses bords, embrasse le col du patient, au haut de la nuque, au niveau de la base du crâne, où finit le cuir chevelu, et que les extrémités de ce croissant assez prolongées soient percées pour être assujetties par un boulon qui traversera la base de la partie supérieure du billot dont l’épaisseur est de quatre pouces. Le patient, couché sur le ventre, aura la poitrine soulevée par ses coudes, et son col sera placé sans gêne dans l’échancrure du billot. Toutes choses bien disposées, l’exécuteur placé derrière la machine pourra réunir les deux bouts de la corde qui soutient le tranchoir, et, les lâchant en même temps, cet instrument tombant de haut, par son poids et l’accélération de la vitesse séparera la tête du tronc, en un clin d’œil.

S’il y avait quelques erreurs dans ces détails, elles seraient faciles à vérifier par le constructeur le moins intelligent.

![Dessin authentique[pas clair] d'une guillotine primitive en situation](https://wiki-gateway.eudic.net/wikipedia_fr/I/m/Dessin_de_la_guillotine_primitive.jpg)

Dessin authentique d'une guillotine primitive en situation

On remarque que Louis y a repris la hauteur de dix pieds que l’on rencontre dans la plupart des récits antérieurs et surtout qu’il a pensé à une lame « à coupe oblique ». Dans une lettre du chirurgien à un confrère, avant les essais de Bicêtre, on apprend que la machine aura finalement une élévation de quatorze pieds. Si la hauteur de chute du couperet est primordiale aux yeux du docteur Louis pour parfaire l’exécution, il n’est pas du tout certain que la qualité d’affûtage de la lame qu’il souhaite soit aussi prépondérante. Autrefois, selon Sanson, les épées s’émoussaient ou cassaient rapidement. C’est ignorer la résistance de l’ossature cervicale d’un sujet tourné face en dessous, qui se rompt plutôt qu’elle ne se coupe. L’examen post-mortem du condamné Danvers, guillotiné le 26 janvier 1909, le donne à penser :« La section faite par le couperet est très haute, en biseau et rasant la base du crâne pour finir au menton. Cette section, très peu nette, ne semble pas avoir été produite par un instrument tranchant mais plutôt par écrasement ». On serait donc assez éloigné de la fameuse sensation du « souffle frais sur la nuque » et plus proche de celle de la pendaison « en estrapade ». Comme le col est étroitement enserré, on comprend également que la lame tende à couper au plus près de la base du crâne, surtout si le supplicié s’agite ; Louis Combes rapporte que la tête de Louis XVI eut « le col déchiqueté et la mâchoire mutilée ».

L’instrument sera sujet à de nombreuses modifications et variantes au fil des années ; mais, en France, après 1870, il a pratiquement acquis sa configuration définitive. Les diverses représentations nous montrent une machine munie d’un couperet trapézoïdal en acier à tranchant biseauté et implantée sur une robuste semelle avec des jambes de force métalliques boulonnées qui la destinaient à fonctionner de plain-pied. L’ensemble pouvait facilement dépasser les 4 mètres de haut et peser la demi-tonne ; le bloc tranchant d’une quarantaine de kilogrammes avait généralement une course avoisinant 2,30 m. Les accessoires changeront aussi de forme, notamment le panier pour recevoir la tête, allant du sac de cuir au panier en osier rempli de son, d’abord garni à l’intérieur de toile cirée puis de parois de zinc, pour ne devenir qu’un simple réceptacle métallique rincé au jet d’eau.

Les maîtres d’œuvre

Le charpentier Guidon

L'échafaud peut comporter une trappe lors des exécutions de groupes. (Ici, neuf émigrés sur la place de l'Hôtel de ville)

Le procureur-général-syndic, Roederer, qui est chargé de superviser la nouvelle méthode légale de mise à mort, demande à Louis de s’adresser au sieur Guidon, charpentier ordinaire du Domaine et de s’entendre avec lui. Le chirurgien, qui lui a transmis toutes ses instructions, se montre, dans son courrier du 30 mars 1792, apparemment satisfait de l’entrevue avec cet artisan. Ces instructions nous donnent les renseignements essentiels sur la description générale de l’instrument primitif. Louis en a affiné presque tous les aspects.

Le charpentier du roi était naturellement le mieux placé pour emporter le marché mais il commet l’erreur de présenter un devis jugé exorbitant qui sera refusé net par le ministre Clavière. La note s’élève à 5 660 livres que Louis transmet à Roederer avec un avis défavorable, quoiqu’il reconnaisse que l’artisan « a bien senti les avantages de la construction la plus soignée ». Guidon a pourtant fait valoir que le prix de la machine fabriquée en plusieurs exemplaires - il est prévu une machine par département - tomberait à moins de 1 500 francs par spécimen. On pense alors que Guidon spécule en prétextant la rareté de trouver des ouvriers qui n’ont pas de préjugé ou de répugnance à travailler sur un instrument de mort. Cette difficulté était réelle puisque Roederer n’en disconvient pas, que Sanson émettra une plainte identique lors de l’embauche de ses aides, et que les différents prestataires de la guillotine demanderont généralement l’anonymat.

Guidon avait cependant inclus dans la totalité de la somme le prix de l’échafaud complet en chêne (enceinte, plateforme, trappe, escaliers…). Il restera néanmoins le fournisseur agréé des bois de justice, c’est-à-dire l’échafaud proprement dit, qui passera à 40 louis pour le département de Paris ; et c’est lui qui sera sollicité, après les premiers essais de décollation à Bicêtre, pour remplacer, en vue de la première exécution pénale, le type habituel d’échafaud qui n’avait pas été jugé assez solide pour supporter le poids de la nouvelle machine.

Il faudra attendre le 25 novembre 1870 pour que le ministre de la Justice, Adolphe Crémieux, supprime l’élévation de la guillotine sur une estrade, afin que cette machine ne soit plus l’occasion d’un « spectacle hideux ». Ce qui fournit alors à la loi le prétexte à réduire considérablement le nombre des exécuteurs et de leurs aides. Il ne restera en fonction que trois exécuteurs et leurs aides : à Paris, en Corse et en Algérie.

Le mécanicien Jean-Tobie Schmidt

Projet primitif de Schmidt et Laquiante

Louis Du Bois rapporte que c’est un commissaire du roi auprès du tribunal criminel du Bas-Rhin, nommé Jean T. A. Laquiante, qui, dès le mois de février, entre le premier en relation avec Jean-Tobie Schmidt (Usingen, 1768 – Paris, 1821). Schmidt est un mécanicien originaire de la Hesse, installé à Paris depuis 1785 et qui exerce la profession de facteur de clavecins et pianoforte. Enfant des Lumières, comme inventeur, il construisit, entre autres, des cheminées économiques, un gril aérien et un « piano-harmonica ». Un de ses instruments est au Musée de la Révolution française de Vizille (n 38).

Schmidt reçoit donc la proposition de fabriquer la machine dont Laquiante aurait lui-même produit et transmis un croquis inspiré des conceptions du docteur Louis. Mais le projet n’aurait pas été acheminé en temps voulu auprès du ministère de la Justice. Le principe adopté au départ aurait été d’employer deux parties complémentaires, une lame convexe qui tombe pour rejoindre une pièce concave.

Louis, dans une lettre datée du 24 mars 1792, présente lui-même Schmidt à Roederer. Il indique brièvement que dans le projet de ce « machiniste », le patient ne sera ni lié ni couché. Il ajoute que chez Schmidt la coupe est oblique, mais sans autre précision. Le chirurgien avait pressenti le principe d’un tranchant oblique mais en ne parlant, dans sa consultation du 7 mars, que de l’effet de l’arrondi de la lame : « On ne réussirait pas à décapiter d’un seul coup avec une hache ou un couperet dont le tranchant serait en ligne droite ; mais, avec le tranchant convexe, comme aux anciennes haches d’armes, le coup assené n’agirait perpendiculairement qu’au milieu de la portion du cercle ; mais l’instrument en pénétrant dans la continuité des parties qu’il divise, a une action oblique en glissant, et atteint sûrement son but ». Enfin, alors qu'au départ, le bourreau devait tirer sur une corde pour faire tomber le couperet, Schmidt invente un mécanisme plus simple, l'exécuteur n'ayant désormais plus qu'à presser un ressort.

Le 9 avril 1792, Roederer est chargé par le Directoire (il s’agit du Conseil départemental de Paris) de faire construire l’appareil retenu par le législateur. Le premier concurrent, Guidon, éliminé à cause d’un prix trop élevé, c’est Schmidt qui sera le plus rapide à le présenter achevé, très proche des espérances du docteur Louis, et au coût bien inférieur de 824 livres. Schmidt veut déposer un brevet d'invention, mais le ministère de l'intérieur répond : « Il répugne à l'humanité d'accorder un brevet d'invention pour une découverte de cette espèce ; nous n'en sommes pas à un tel excès de barbarie. »

L'architecte Giraud

Dans son rapport d'expertise du 5 juin 1792, l’architecte Giraud a jugé la première réalisation de Schmidt, « faite dans la précipitation » et encore trop peu sûre. Il avait examiné le travail de « l’artiste » et l’avait réévalué, dans son état actuel, à précisément 305 livres, 7 sous et 4 deniers. Ce qui aux yeux du procureur-général-syndic mettait en relief une marge très confortable en faveur du fabricant. Mais le procureur révélera au ministre, deux jours plus tard, que le prototype de Schmidt a été globalement estimé à hauteur de 960 livres, compte tenu du court délai exigé, de la garantie de réussite aux risques du fabricant, des frais de croquis et d’essai et de la remise des guides, plans et dessins. Après l’expertise de Giraud, le prix de la machine enrichie des améliorations conseillées fut fixé, pour les offres publiques suivantes, à seulement 500 livres ; et dès juillet, l’administration exigera que les machines soient désormais livrées peintes. Les guillotines, pour une raison qui se devine, furent recouvertes d’une teinte rouge ou construites avec un bois naturellement rouge.

Extraits du rapport de l’architecte

« Les coulisses, les languettes et les tourillons sont en bois ; les premières devraient être en cuivre, les secondes en fer ; les crochets auxquels sont attachées les cordes qui suspendent le mouton, ne sont retenus que par des clous à tête ronde, ils devraient l’être avec de fortes vis à écrous. Il manque un marchepied à la bascule, les brides sont placées trop bas, ne sont pas assez solides et sont trop ouvertes. Il faudrait avoir en réserve au moins deux moutons garnis de leur couteau, pour remplacer à l’instant celui auquel il pourrait arriver quelque accident. En un mot, si l’on payait à l’auteur une somme de cinq cents livres par machine, pour faire tous ces changements et les fournitures désirées, on ne doit pas douter qu’il s’en chargeât. »

À lire le devis du charpentier, de même que les boulons à tête et écrous, les coulisses en cuivre faisaient déjà partie de sa fabrication. Ces recommandations n’avaient pas d’abord été suivies par un souci d’économie, mais elles furent rendues impératives le 27 juillet où, le bois des rainures ayant gonflé - une guillotine en fonctionnement était, en effet, une machine abondamment graissée et gluante de sang - le cou d’un patient ne fut pas entièrement tranché. Ces incidents ont été surtout reconnus en dehors de Paris, à cause de l'expérience nouvelle des exécuteurs de province. Ainsi, le plus célèbre fut celui de Chalier, qui, ayant dû mettre à son tour la tête au vasistas, eut à recevoir trois fois le couperet qui s’était d’abord arrêté deux fois sur ses cervicales.

Dans une lettre à Roederer du 28 juillet 1792, Schmidt avait vivement réagi aux imperfections qu’on imputait à sa machine et en faisait porter la seule responsabilité aux mauvaises manipulations des utilisateurs. On ne sait si le mécanicien était de bonne ou de mauvaise foi, et si un sursaut de fierté et d’amour-propre ne lui avait pas fait réfuter point par point, avec de bonnes ou de mauvaises raisons, chaque défaut qui avait été révélé de sa machine « à laquelle, écrivait-il, il ne manquait rien ». Quoi qu’il en soit, il ne convainquit personne et on ne tint pas compte de ses objections.

Paternité de l'invention

Roederer, dans un courrier de mi-juillet 1792 au ministre Le Roulx, le renseigne sur la nature du marché conclu avec Schmidt : « M. Schmidt, qui n’avait pas songé à obtenir de brevet d’invention pour une machine dont il n’est effectivement pas l’inventeur, et à laquelle il a seulement fait quelques changements sur la description de M. Louis ; qui avait exécuté celles de Paris, de Versailles et de plusieurs autres départements, et avait fait un traité avec M. Clavière [le précédent ministre], sans concevoir le projet d’obtenir un privilège exclusif indépendant de ce marché, a cru pouvoir en éviter la résiliation en se munissant d’un brevet ». Schmidt, voyant le reste du marché près d’être emporté par des concurrents, tenta de breveter mais il ne put pas aboutir dans cette démarche, d’autant moins que la situation politique était en passe de se compliquer après le 10 août. Comme il refusait le nouveau prix de 500 livres par machine, ses productions antérieures lui furent soldées, en récompense de sa primauté, au prix initial de 812 livres. C’est Clairin, le menuisier de la Cour du Commerce Saint-André, qui produira le premier la machine au nouveau prix.

Antoine Louis, dans son rapport sur les essais, désigne Schmidt comme l’« ingénieur inventeur ». Desgenettes rapporte dans ses mémoires une conversation avec Louis où le chirurgien minimise son rôle dans l'invention de la guillotine : « La part que j'ai prise à cette affaire, que je considère comme un acte d'humanité, s'est bornée à corriger la forme du couperet et à le rendre oblique, pour qu'il pût couper net et atteindre le but. Mes ennemis ont alors essayé, et par voie de la presse la plus licencieuse, de faire donner à la fatale machine le nom de petite Louison, qu'ils ne sont pas cependant parvenus à substituer à celui de guillotine. J'ai eu la faiblesse de me chagriner outre mesure de cette atrocité, car c'en est une, quoiqu'on ait voulu la faire passer pour une plaisanterie de bon goût ».

Pour Sylvain Larue, Antoine Louis est le « réel inventeur » et, de son côté, Yves Pouliquen dit du docteur Louis que la guillotine « sera née de ses mains » car il en a suivi avec attention toutes les péripéties et en a suggéré ou approuvé toutes les modifications.

Le 5 juillet 1792, Schmidt écrit au roi un mémoire afin de solliciter un « brevet d'invention pour une machine à décapiter », accompagné d'un dessin colorié. Le ministre de l'Intérieur Champion de Villeneuve lui fit répondre le 24 juillet : « Il répugne à l'humanité d'accorder un brevet d'invention pour une découverte de cette espèce ; nous n'en sommes pas encore à un tel excès de barbarie. Si M. Schmidt a fait une invention utile dans un genre funeste, comme elle ne peut servir que pour l'exécution des jugements, c'est au gouvernement qu'il doit la proposer. »

La guillotine fonctionnelle

Le berceau de la guillotine

Schmidt, pour mener à bien ce projet de construction, était venu de Strasbourg s’installer à Paris. Son atelier a été situé au milieu de la Cour du Commerce-Saint-André, au 9, dans un appentis qui avait appartenu à une dame Lemor, blanchisseuse. Cette cour, en place d’un ancien jeu de boules de Manus, s’étendait au sud de la rue Saint-André-des-Arts sur laquelle avait son ouverture nord la petite rue de la cour du commerce Saint-André, une allée fermée la nuit par deux grilles (elle sera débouchée en 1823), et composant à l’époque une de ses moitiés et la seule restante de nos jours. Elle communique, au nord-est, avec la cour de Rouen (en réalité, trois courettes qui terminent aujourd’hui la rue du Jardinet). Du carrefour de Buci descend une voie parallèle, la rue de l'Ancienne-Comédie - celle du Café Procope et anciennement rue des Fossés-Saint-Germain. Du côté sud-ouest, c’est un carrefour où convergent la rue de la Liberté (redevenue de nos jours rue Monsieur-le-Prince) et la rue des Cordeliers (aujourd’hui, Rue de l'École-de-Médecine). Le boulevard Saint-Germain qui n’avait pas encore été percé, en a fait disparaître l’autre moitié, au niveau de l’actuelle place Henri-Mondor.

L’adresse était sans doute délibérée puisque Guillotin avait pris un logement dans un bâtiment contigu, au 21, dernier numéro de la rue de l'Ancienne-Comédie. Selon certains auteurs, ce logis aurait, en fait, accueilli le mécanicien collaborateur ; mais Schmidt a désigné lui-même par écrit son domicile : rue Dauphine. Des riverains y furent témoins des essais du futur « glaive de la Loi », car on y procéda à la coupe de bottes de paille puis à la décapitation de moutons afin de juger du bon avancement de l’instrument. C’est dans cette même cour qu’en face, Marat imprima quelque temps son journal. Au-dessus d’un porche qui faisait communiquer la rue des Cordeliers à cette cour, habitait Danton (c’est d’ici qu’il partira pour ne plus revenir) ; à quelques pas au sud, se trouvait le domicile de Marat (au 20 ; aujourd’hui, le 18). C’est là qu’il sera assassiné. Enfin, un tout petit peu plus loin, au 35, logeait Simon, le geôlier du Dauphin. L’« ami du peuple » paraît s’être intéressé à ce que faisait son voisin puisqu’on a pu lui attribuer la première idée de baptiser la machine du nom de « Louisette » afin d’honorer le chirurgien.

Essais sur des cadavres humains

L'hôpital-prison de Bicêtre, à l'époque de la Révolution

Le mardi, 17 avril 1792, se sont retrouvés à Bicêtre dans la cour de la prison, le docteur Louis et ses collègues, à savoir Guillotin et Cullerier médecin-chef de l’hôpital de Bicêtre qui avait réservé des cadavres frais pour l’événement, le mécanicien Schmidt, le charpentier Guidon, l’exécuteur Charles-Henri Sanson, ses deux frères et un de ses fils, probablement Henri, l’aîné, en âge d’exercer comme aide. Il y a aussi des personnalités de l’Assemblée nationale et du conseil des Hospices, ainsi que les médecins renommés, l’aliéniste Pinel et Cabanis. Guillotin fut satisfait et Louis se félicita du succès et fit un rapport en date du 19 avril 1792 à Roederer : « Les expériences de la machine du sieur Schmidt ont été faites mardi à Bicêtre sur trois cadavres qu’elle a décapités si nettement qu’on a été étonné de la force et de la célérité de son action. Les fonctions de l’exécuteur se borneront à pousser la bascule qui permet la chute du mouton portant le tranchoir, après que les valets auront lié le criminel et l’auront mis en situation ». On constate donc que la guillotine est munie maintenant d’une bascule qui immobilise et amène rapidement le corps du patient à l’horizontale et facilite le positionnement de sa tête sur le billot.

D’un autre côté, la version des fameux « Mémoires des Sanson» continue logiquement la réunion des Tuileries : l’expérience aurait été faite avec deux couperets, l’un oblique qui décapita proprement les deux premiers cadavres et l’autre en croissant qui manqua le dernier. Sylvain Larue rapporte une version un peu différente: les cadavres sont ceux de deux prisonniers et d’une prostituée. Le premier corps est coupé avec la lame arrondie. Le coup réussit puis échoue sur le deuxième. La lame oblique parfait la coupe ratée et tranche net le dernier corps, celui de la fille publique.

On a parfois écrit que sur ce même lieu de Bicêtre fut plus tard mise en chantier, une guillotine à neuf tranchants imaginée par un certain Guillot, mécanicien parisien, véritable émule de Schmidt, mais dont la réalisation fut laborieuse et les essais décevants. Cet inventeur fut peu après arrêté pour fabrication de faux-assignats et guillotiné avec la machine officielle.

Première exécution pénale

Elle est enfin prévue pour le 25 avril 1792 en place de Grève. Jamais une machine aussi peu réjouissante n’aura été autant désirée. Entre autres tribunaux qui accumulaient les prisonniers, le deuxième tribunal criminel de Paris avait condamné à mort, trois mois auparavant, le 24 janvier précédent, l’agresseur d’une personne en pleine rue pour lui voler des assignats, nommé Nicolas Jacques Pelletier. Moreau, un juge de ce tribunal, écrit à Roederer :« […] Son crime a été public, la réparation devrait être prompte, et une pareille lenteur, surtout au milieu de cette ville immense, en même temps qu’elle ôte à la loi l’énergie qu’elle doit avoir, compromet la sûreté du citoyen […] ». Roederer s’adresse la veille à La Fayette, commandant-général de la garde nationale pour s’assurer ce jour-là de la main-forte car il pressent que ce nouveau mode d’exécution attirera la foule, et il lui demande en conséquence de laisser sur place les gendarmes plus longtemps après l’exécution, jusqu’à l’enlèvement de la guillotine et de l’échafaud.

Pelletier fut donc le premier homme à être « monté sur mademoiselle ». On nommait ainsi une guillotine qui n’avait pas encore servi. La Chronique de Paris du 26 avril (n°118) signale l’événement :« Hier, à trois heures de l’après-midi, on a mis en usage, pour la première fois, la machine destinée à couper la tête des criminels […] La nouveauté du spectacle avait considérablement grossi la foule de ceux qu’une pitié barbare conduit à ces tristes spectacles ». Si les journaux s’indignent quelque peu, Prudhomme loue l’instrument « qui concilie le mieux ce qu’on doit à l’humanité et ce qu’exige la loi » et il ajoute « du moins tant que la peine capitale ne sera pas abolie ». La foule, restée calme, fut étonnée de la rapidité de l’outil et de son efficacité, mais la majorité des curieux furent déçus de la brièveté du spectacle. Ce que l’on peut résumer par un mot encore prêté à Guillotin : « La tête vole, le sang jaillit, l’homme n’est plus ».

La guillotine, outil insurrectionnel

La fréquence de fonctionnement de la « Veuve », qui avait hérité, selon Ducpétiaux, du surnom de la potence, et qui fut inaugurée en des temps mouvementés, s’imposa rapidement comme le symbole du changement de régime, car l’efficace mécanique se révélera un moyen trop bien rodé à servir un programme d’élimination massive. « On y trouvait une promptitude dont manquaient les anciens supplices ». Ce dispositif devint, au terme de procès souvent expéditifs, un incomparable moyen de mort, si bien que Chateaubriand parlera de « crime légal ». « Cet instrument fait tout, c’est lui qui gouverne », disait Barère qui aurait voulu qu’on construisît des guillotines « à sept fenêtres ». Ce fut tout simplement son âge d’or et elle symbolisa à un si haut degré la dureté de la révolution que les Toulonnais la brûlèrent en place publique pour la punir d’avoir décapité le roi. En avril 1871, elle sera brûlée, pour une toute autre raison, par les Communards, aux cris de « À bas la peine de mort ! ».

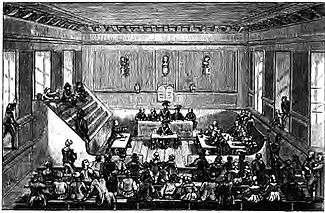

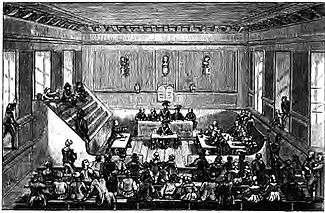

Premier tribunal révolutionnaire

Une séance du tribunal révolutionnaire

On parle généralement de la Journée du 10 août 1792 qui est une conséquence de la peur inspirée par l’ennemi extérieur (le Manifeste de Brunswick) mais rarement de la « Conspiration du 10 août » que les révolutionnaires dénoncèrent dans le même temps et qui amena des exécutions publiques pour l’exemple. De même, on mentionne rarement les procès et l'usage intensif de la guillotine qui s’ensuivirent. Un tribunal exceptionnel fut spécialement créé le 17 mai 1792. Les Archives révolutionnaires et des chroniqueurs nous en ont conservé les péripéties. De cette période datent les premières exécutions politiques, sans même qu’il y ait eu une rivalité déclarée. La presse « […] attise le soupçon d’une lenteur criminelle des juges. Elle diffuse les images d’une capitale désertée par les volontaires, où les comploteurs des prisons se répandront par les rues, égorgeront les patriotes […] Ainsi, écrit Fréron, dans l’Orateur du peuple : « Quand la loi est sourde et muette, les citoyens doivent agir avec transport ».

Premières victimes

Collenot d'Angremont, arrêté à Sèvres où il s’était réfugié avec sa famille, déjà soupçonné d’avoir été l’instigateur d’un assassinat contre le maire Pétion et accusé de conspiration antirévolutionnaire, fut amené, le 21 août, de sa prison de l’Abbaye devant le tribunal révolutionnaire, présidé par Charles Sepher. Il y fut déclaré coupable « d’embauchage et de levée d’individus formés en brigades, en qualité d’agent d’un ministère corrompu et de la police de Paris, ayant entretenu des correspondances suspectes » et condamné à la peine de mort, au terme d’une audience de quelque trente-deux heures. On précipita l’exécution de la sentence pour bénéficier pleinement de l’excitation populaire.

H.A. Wallon rapporte que Charles-Henri Sanson était, sur une initiative du publiciste jacobin Gorsas qui conservait quelque animosité à l’encontre du bourreau, emprisonné par la Commune depuis ce même jour du 10 août afin qu’en cas d’échec de l’insurrection, il n’eût pas possibilité de pendre des patriotes. Il eut un droit de sortie pour les deux premières exécutions et n’aurait été relaxé qu’à la suivante. Le 21 août, à 10 heures du soir, Collenot est conduit place du Carrousel. Le peuple, en chemin, lui arracha sa « redingote nationale » et battit des mains quand il monta à l’échafaud. Sa tête sanglante fut montrée à la lueur des flambeaux dans le silence d’une foule extasiée. Collenot est connu comme le premier guillotiné pour ses opinions politiques.

La guillotine est déclarée permanente

Le 21 août 1792, la guillotine est déclarée permanente

Manuel, procureur de la Commune de Paris, après le supplice, interdit le démontage traditionnel de la machine et, congédiant Sanson qui s’apprêtait à le faire, déclara « la guillotine permanente ». Peu après, s’ensuivit un arrêté de la Commune : « Le procureur de la Commune entendu [Manuel], le Conseil Général arrête que la guillotine restera dressée sur la place du Carrousel, jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné, à l’exception toutefois du coutelas que l’exécuteur des hautes œuvres sera autorisé d’enlever après chaque exécution ». Ainsi, sur cette place auront lieu presque toutes les exécutions jusqu’au décret du 10 mai 1793 qui désignera pour la remplacer la place de la Révolution, anciennement place Louis XV.

Le 23 août, Arnaud de Laporte, intendant de la Liste civile, arrêté pour avoir réglé les frais de la propagande du parti de la Cour contre les Jacobins fut, au terme d’un procès embarrassé de quelque 40 heures, condamné à mort et décapité le lendemain. Le 25 août, Farmian du Rozoy, publiciste « réactionnaire » à la Gazette de Paris, fut mené à l’échafaud le jour suivant son procès. Il fut enregistré que le prévenu incita l’Assemblée à abolir la peine de mort et à se servir de son sang pour l’expérimenter sur des vieillards afin de vérifier la possibilité d’une régénérescence par l’apport d’un sang nouveau. Ce qui en fait probablement le premier exemple reconnu d’un corps laissé à la science. Il est aussi le premier à avoir été guillotiné pour ses écrits politiques. Le Bulletin du Tribunal reconnut le courage de ce personnage : « Nous regrettons seulement que des hommes de sa trempe n’embrassent point la cause de l’humanité ».

Jean Julien, charretier de Vaugirard, fut pris lui aussi au nombre des conspirateurs du Dix-Août et condamné, pour l’exemple, à dix ans de pilori en place de Grève. Son supplice commença le 1 septembre. Le malheureux se mit à invectiver la foule qui venait le voir. Sans cesse, il criait « Vive le roi, vive la reine ! » et insultait la Nation qui l’avait condamné. La populace l’aurait mis à mal s'il n'avait été ramené en prison. Le lendemain, il fut jugé, condamné à la peine capitale, puis décapité le jour suivant. Le mot qui définit le mieux cette triste histoire est celui du président du tribunal Osselin dans son allocution finale: « Vous étiez condamné à un esclavage de dix ans [...] un esclavage de dix ans pour un Français est une mort continuelle ».

Le 2 septembre, le major des Gardes suisses, nommé Bachmann, dont le procès avait commencé la veille, et durait depuis trente-six heures, avait vainement invoqué l’incompétence du tribunal révolutionnaire, étant donné qu’il était étranger et que son pays avait ses propres tribunaux pour le juger. Pendant qu’on l’interrogeait, une troupe de justiciers ensanglantés qui revenaient des prisons de la Conciergerie fit irruption pendant l’audience pour assouvir les « vengeances du peuple ». Le major Bachmann s’avança vers la barre et demanda à être le seul coupable, afin que ses compatriotes présents dans la salle fussent épargnés. Le président Lavaux, gardant le même calme autoritaire que le Suisse, obtint de la cohorte qu’elle respecte la loi et se retire. Le garde qui avait, pour ainsi dire, prononcé sa propre sentence, fut condamné à mort et exécuté le jour même.

Second tribunal révolutionnaire

Le nombre considérable des prisonniers incriminés comme les « ennemis intérieurs » de la Révolution et la lenteur de leurs procès furent un des motifs qui, à cette période, ont incité à une justice parallèle plus expéditive, laissant les mains libres à « la justice du peuple » : les massacres de Septembre. Le premier tribunal révolutionnaire fut brutalement dissous le 1 décembre 1792 et, les massacres ayant pour ainsi dire pris le relais, l’échafaud tomba ensuite dans l’inaction complète pendant près de quatre mois, sinon pour les exécutions de droit commun ou exceptionnelles comme celle du dernier souverain ; ce qui laisse supposer des luttes fratricides au sein des factions jacobine et girondine en vue de prendre la tête du mouvement insurrectionnel. Cela se termina avec la prise de commande par les Jacobins qui eurent à remettre tout de suite en marche la guillotine et instituèrent le 10 mars 1793 un second tribunal criminel extraordinaire qui, le 28 octobre 1793, prendra officiellement, cette fois-ci, le nom de « tribunal révolutionnaire » et auquel furent conférés « une juridiction illimitée et des pouvoirs exorbitants ».

« Soyons terribles pour dispenser le peuple de l’être », s’exclame Danton au cours des débats. Robespierre, de son côté, écrit sans ambages : « La Terreur n’est autre chose que la justice prompte, sévère, inflexible : elle est donc une émanation de la vertu ». Le premier exécuté de ce tribunal est Louis Guyot des Maulans, gentilhomme poitevin, arrêté le 12 décembre 1792. Jugé le 6 avril suivant, il fut exécuté ce même jour, et, comme l’heure était tardive, à la lueur de quatre douzaines de flambeaux, recréant la magie nocturne des premières décapitations politiques. Mais c’est le parti des Girondins qui fera principalement les frais de cette recrudescence. La loi de modification de ce tribunal en date du 10 juin 1794 (22 prairial, an 2) va simplifier et donc accélérer les procédures. Cette loi fut impopulaire et les députés de la Plaine demandèrent instamment qu’elle fût rapportée. Le tribunal qui avait prononcé 1231 condamnations à mort du 6 avril 1793 au 10 juin 1794 en a prononcé 1376 du 11 juin 1794 au 27 juillet 1794. « La sévérité n’est redoutable que pour les ennemis de la liberté », déclare encore Robespierre à propos de la Loi du 22 Prairial.

Sur les 500 000 emprisonnés au cours de la Révolution, 100 000 ont été exécutés ou massacrés. 20 à 30 000 fusillés et sur les 17 000 guillotinés de la Terreur, 85 % des condamnés étaient issus du tiers-État (essentiellement des bourgeois), 8,5 % de la noblesse et 6,5 % du clergé.

Les hommes de la guillotine

Charles-Henri Sanson, un maître exécuteur

L'exécuteur des hautes œuvres du roi Louis XVI (Charles-Henri Sanson, lui-même, imaginé par H. Baron)

Une exécution place de la Révolution.

Un certain Giraud, dans une lettre au Comité de salut public, s’exclame :« À Paris […] l’art de guillotiner a acquis la dernière perfection. Sanson et ses élèves guillotinent avec tant de prestesse qu’on croirait qu’ils ont pris des leçons de Comus, à la manière dont ils escamotent leur homme ! ». Si Sanson fut « l’exécuteur des hautes-œuvres » sous l’Ancien régime, il devint populairement le « Vengeur du peuple » sous la Terreur, ou plus familièrement le « barbier national » ; mais, publiquement, il n’était pas question de l’appeler guère autrement que « l’exécuteur des jugements criminels ». Camille Desmoulins, entre autres, qui le surnomma par la suite « le chef du pouvoir exécutif », en avait subi les conséquences quand il l’avait, dans son journal, traité de « bourreau », car il se vit assigné pour calomnie devant les tribunaux par le chatouilleux guillotineur. Une ordonnance du Conseil d’État, en date du 12 janvier 1787, avait rappelé, en effet, qu’était proscrite l’appellation de « bourreau » pour nommer l’exécuteur des hautes œuvres.

Comptant quelques inimitiés, il fut amené à défendre son honneur quand il fut accusé de faire commerce des dépouilles des suppliciés, et notamment celles de « Louis Capet ». Il écrivit une réponse dans « Le Thermomètre du jour » : « […] ce commerce infâme ne peut avoir eu lieu que par des fripons ; la vérité est que je n’ai pas souffert que personne de chez moi en emportât ou en prît le plus léger vestige ». Il usa encore de son droit de réponse dans le même journal pour « rendre hommage à la vérité » quand un article virulent de l'antimonarchiste Dulaure lui prêta des propos qu’il n’avait pas tenus sur la mort du dernier roi. Sanson qui était bien placé pour avoir vu mourir ce dernier avec « un sang-froid et une fermeté qui nous a tous étonnés » décrivit avec précision tous les faits et gestes du roi à sa dernière heure. Dulaure dut se rétracter et révéler sa source qui n’était autre que les Annales patriotiques et littéraires de Carra qui exécrait Louis XVI autant que lui et décrivait le souverain comme un lâche. Sanson avait beau être le précieux auxiliaire de la nation, on ne lui épargnait rien. Ainsi, lorsque la tête de Corday fut souffletée, le conventionnel Sergent-Marceau demanda au président du Tribunal un blâme à l’encontre de l’exécuteur. Or, s’il était logique de le soupçonner, Sanson put établir qu’on devait imputer cet acte à un charpentier qui n’était pas à son service et qui avait reconnu sa faute.

Le maître-exécuteur qui voyait pourtant son action facilitée, s’étonnait du nombre de condamnés et fut un temps soupçonné de modération, car il montrait un calme résigné, voire de la sollicitude envers les suppliciés comme envers le roi. Partisan discret de l’abolition de la peine de mort, il eut l’occasion de sauver quelques femmes auxquelles il avait conseillé de se déclarer enceintes. On détenait, en effet, ces femmes jusqu’à la preuve de leur grossesse, à la prison de la Petite-Force, ancien hôtel de Brienne qui jouxtait l’hôtel de la Force. Un autre trait marquant qui lui valut l’estime des chroniqueurs est l’intervention risquée de Sanson auprès de Fouquier-Tinville pour ajourner une charrette de condamnés qu’il pensait menacée par une inquiétante agitation populaire. C’était le 9 Thermidor, et si l’accusateur public qui ne se souciait à cette heure que d’aller manger, n’était pas resté inflexible, les malheureux auraient été sauvés. Comme le souligne G. Lenotre, Sanson fut impertinent, ne craignant ni de critiquer ni de réclamer, mais il demeurait « l'agent nécessaire, indispensable, le plus ferme soutien du régime en vigueur, la base de tout le système [...] et s'il n'eût été le guillotineur, il eût été guillotiné ».

Sanson, avait, en des temps difficiles, assumé une tâche délicate ou plutôt toutes celles qui incombent à un bourreau, en incluant toutes les autres punitions qui sont décrétées par un tribunal, avec une conscience irréprochable et fut un exemple pour tous ses collègues des autres départements. Les plaintes furent rares : parfois des spectateurs furent indignés et accusèrent un de ses aides d’avoir saisi et maîtrisé trop rudement des condamnés récalcitrants. On appela aussi la guillotine « la fille à Charlot » car Charles-Henri Sanson est resté dans les mémoires pour avoir suivi les tout premiers coups de lame de cette machine et « raccourci » la plupart des protagonistes politiques de son époque. Las de cette tâche dont il s’est dégoûté assez vite, il apparaît, à un certain moment, avoir laissé son fils aîné, d’un âge où on est moins sentimental, commander les exécutions à sa place. Il devait se retirer le 30 août 1795, à l’âge de cinquante-six ans, après un exercice titulaire de 17 ans. Il était entré, en effet, dans le métier une vingtaine d’années auparavant. Le 13 septembre 1790, il avait déjà désigné officiellement comme successeur son fils Henri qui était alors capitaine d’artillerie.

Le traitement des exécuteurs

Il est établi par le décret du 13 juin 1793 dont voici les premiers articles :

« article 1 : - Il y aura dans chacun des départements de la République, près des tribunaux criminels, un exécuteur de leurs jugements. article 2 : - Le traitement des exécuteurs est une charge générale de l’État. article 3 : - Dans les villes dont la population n’excède pas 50 000 âmes, il sera de 2 400 livres. Dans celles dont la population est de 50 à 100 000 âmes, de 4 000 livres. Dans celles de 100 à 300 000 âmes, de 6 000 livres. Enfin, à Paris, le traitement de l’exécuteur sera de 10 000 livres. »

Sous le règne de Louis-Philippe, le bourreau de Paris touche annuellement 8 000 francs, celui de Lyon, 5 000 et 4 000 dans des villes comme Rouen, Bordeaux et Toulouse. Les localités de moins de 50 000 habitants reçoivent 2 400 francs. Charles Sanson eut, dans le département de Paris, un travail intense durant les années où il officia. Ainsi, il reçut 1 000 livres supplémentaires pour chacun de ses aides (il en avait régulièrement quatre) et une indemnité annuelle de 3 000 livres pour compenser la période exceptionnelle qu’il rencontra.

Mais il apparaît nettement que l’administration n’avait pas évalué ses frais avec assez de réalisme, car nous conservons de Sanson des demandes réitérées d’augmentation auprès de Roederer : « Le mode d’exécution qui se pratique aujourd’hui triple aisément les frais de dépenses anciennes, en outre du renchérissement de toutes les choses nécessaires à la vie […] Il me faut du monde sûr car le public veut de la décence. C’est moi qui paie cela. Pour avoir du monde comme il le faut pour cet ouvrage, ils [les employés] veulent des gages doubles des autres années antérieures […] Il faut alors pour s’en procurer les enchaîner par l’appât du gain […] J’ai quatorze personnes tous les jours à nourrir, dont huit sont à gages, trois chevaux, trois charretiers, les accessoires… Un loyer énorme à raison de l’État (de tous temps, l’exécuteur a toujours été logé par le roi) ».

Fouquier-Tinville, la Hache personnifiée

Aucun acteur révolutionnaire n’aura autant symbolisé, voire incarné la guillotine que Fouquier-Tinville. Sous la monarchie, sa passion du jeu avait fait péricliter ses affaires mais, en bon opportuniste, Fouquier - il signait de ce seul nom – va prendre sous la Terreur, une fois mué en accusateur public, une belle revanche de parvenu. Il griffonne à la hâte des noms à peine lisibles, passe outre les confusions de noms, abrège les plaidoyers et, sans cesse, il arrête, accuse, emprisonne et fait monter sur la charrette des individus dont il ne connaît rien la plupart du temps mais dont on lui a dit assez de mal. Il veut installer la guillotine dans la salle même des audiences pour que les sentences puissent être exécutées plus vite mais le Comité de salut public le fait renoncer à cette idée. Coupables et innocents avaient à ses yeux la même tête. Louis Blanc dit de lui : « Sa voix rude passait soudain de l’aigu au grave : elle avait pour les accusés le son de la hache sur le billot ». Les auteurs, notamment les « réactionnaires », ne l’ont pas épargné mais il était difficile de lui trouver un aspect qui fût présentable : « […] au début, magistrat laborieux et instruit, point trop rigoureux, tant qu’une modération relative demeura à l’ordre du jour. C’est la bassesse d’âme et la servilité de son zèle professionnel qui, dans la suite, le rendirent implacable et cruel ».

Fouquier-Tinville, guillotiné le 18 floréal an III. « Je n’ai été que la hache de la Convention : punit-on la hache ? »

Ordre d'exécution signé de Fouquier contre Manon Roland et Lamarche, ex-directeur de la fabrique des assignats.

L’accusateur officia comme si c’était « leurs têtes ou la sienne ». Pas plus qu’on a pu formellement l’accuser de s’être enrichi, on n’a pu l’accuser d’une franche perversité ; mais on a relevé des faits troublants. Fouquier dénombrait par avance les condamnés avant même le début de leur procès, et s’en tenait à ce chiffre. Il n’hésitait pas non plus à faire rappeler une femme qui s’était déclarée enceinte pour « faire le nombre » sur la charrette, aussi simplement que ce fils de paysan aurait ajouté une botte de paille pour caler un chargement. Cabanès et Nass ont tenté de sonder son psychisme inquiétant : « […] il aimait le spectacle des guillotinades, surtout lorsque c’était le tour des belles et jeunes femmes. […] C’était une âpre volupté pour l’homme rouge de voir tomber dans le panier ces têtes charmantes et leur sang vermeil ruisseler sous le hideux couperet ». De fait, il conduisit à la guillotine la majorité des viragos, des vestales et des égéries de la Terreur. Quand vint le temps où l’on pensa à suspendre le bras de celui qui ne pensait qu’à faire « raccourcir », l’accusateur public, constamment sûr de sa bonne conscience et de son efficacité au service de la nation, a pu très bien avoir déclaré devant le tribunal ces paroles qui lui sont attribuées et qui le résument si bien :« Je n’étais que la hache dont on se servait, on ne peut pas faire de procès à la hache ! ».

Fouquier fut un être véritablement envoûté par la guillotine et vécut entre deux mondes qu’on aurait cru inconciliables : son office public glacial et impitoyable où il trouve son contentement quand, selon sa propre expression, « les têtes tombent comme des ardoises par un grand vent », et son foyer familial chaleureux et discret. On soupçonne facilement qu’il appartienne à ce type de bourreau sanguinaire qui revient paisiblement auprès des siens, la conscience satisfaite d’avoir rempli exactement sa mission et même un peu plus. Le 7 mai 1795, il monta sur la charrette avec tristesse et morgue pour aller à son tour « éternuer dans le sac » ; il n’avait plus que des ennemis et pas un remords. On pourra s’interroger longtemps pour déterminer si c’est le ton qui sollicitait l’excuse ou qui exhalait la lassitude, avec lequel on l’entendit lancer un jour à la serveuse de la buvette de l’Assemblée où il avait ses habitudes : « J’aimerais mieux être laboureur ! »

L’extrait de la dernière lettre écrite en adieu à sa femme par ce veuf remarié qui fit huit enfants (cinq survécurent) laisse incrédule, s’il n’était sa signature, tant elle semble insolite sous la plume d’un homme qui détruisit sans sourciller des familles entières et qui conservait, mais seulement pour lui-même et son clan, la sensiblerie de son époque : « Je mourrai donc pour avoir servi mon pays avec trop de zèle et d’activité […] Mais ma bonne amie, que vas-tu devenir, toi et mes pauvres enfants ? […] J’étais donc né pour le malheur ! […] Oublie les petits différends que nous pouvons avoir eus ; ils ont été l’effet de ma vivacité ; mon cœur n’y est pour rien et il n’a jamais cessé de t’être attaché […] Les larmes aux yeux et le cœur serré, je te dis adieu, à ta tante et à nos pauvres enfants. Je vous embrasse tous, je t’embrasse mille fois. Hélas ! Quelle douce satisfaction n’éprouverais-je pas de pouvoir te revoir et te presser dans mes bras ! […] Embrasse bien nos enfants et ta tante pour moi ; sers de mère à mes enfants [ceux du premier lit] que j’exhorte à la sagesse et à t’écouter. Adieu, adieu, ton fidèle mari jusqu’au dernier soupir ».

Les Tricoteuses

Le 30 octobre 1793, un décret de Jean-Pierre Amar interdit les clubs et les sociétés de femmes « sous quelque dénomination que ce soit ». Rose Lacombe, chef de file de la société des Femmes révolutionnaires, proteste et, le 17 novembre, à la tête d’un groupe de compagnes coiffées du bonnet rouge, envahit le Conseil général de la Commune. On décide, pour ramener le calme, par le décret du 26 décembre suivant, de mettre à l’honneur le rôle valeureux des « citoyennes patriotes des 5 et 6 octobre, en leur accordant des « places marquées », lors des « cérémonies civiques » (les exécutions capitales sont donc comprises) ainsi qu’à leurs époux et leurs progénitures, et l’autorisation d’y tricoter. Ces femmes devaient passer dans l’histoire révolutionnaire comme les tricoteuses. Si on suppose que le mot devait faire partie du langage courant, on ne le trouve pourtant écrit la première fois que dans « L’Ami du peuple » de Lebois, du 17 janvier 1795, et ce terme devenu rapidement injurieux fut donné à toutes celles qui se montraient d’ardentes partisanes de la manière forte.

Femmes de la halle

Les Fouetteuses

Furies de guillotine

« Ce fut des échoppes de la halle que sortirent la plupart des héroïnes d’octobre, et plus d’une furie de guillotine fut recrutée sous les parasols du marché des Innocents ». Les divers récits de l’époque nous font apparaître qu’il est guère aisé, en effet, de différencier de toutes ces patriotes qui s’agitèrent dans les assemblées, les rues, les places et spécialement autour des échafauds, les paisibles mères de famille qui pouvaient se transformer en un moment en de terribles passionarias. Le comédien Fleury avait sa méthode pour les reconnaître : « Si elles étaient vieilles, on les appelait tricoteuses ; si elles étaient jeunes, elles avaient nom furies de guillotine ». On a prétendu qu’on avait libéré de prison des femmes de mauvaise vie afin de grossir les rangs de ces tumultueuses « jacobines », et même que des hommes se travestissaient en femmes pour se mêler parmi elles et jouer le rôle de meneurs. « [des charrettes] chargées de condamnés et suivies, avec des cris insultants, des chansons atroces, par des femmes hideuses, qu’on appelait furies de la guillotine ». On vit des flagelleuses remettre férocement dans le bon chemin les mauvaises citoyennes, comme celles qui ne portaient pas la cocarde obligatoire. Ces matrones assistaient aux délibérations de la Convention, huaient les déclarations trop prudentes et applaudissaient aux discours virulents, notamment ceux de Robespierre, leur idole. On les apercevait régulièrement tricoter autour de l’échafaud – certaines y auraient loué des chaises - et attendre patiemment l’heure d’ouverture du théâtre sanglant de la bascule à Charlot. Elles excitent la populace, invectivent les condamnés des charrettes, ponctuent la chute du couperet et se réjouissent des grimaces des suppliciés. Leur zèle et leur assiduité leur attirèrent une autre dénomination : les lécheuses de guillotine.

Il est sûr que le fanatisme de ces femmes a été largement amplifié par des plumes vengeresses ; mais les rapports de police du début de 1794 sont également éloquents : « Il est étonnant [de voir] à quel point les femmes sont devenues féroces ; elles assistent tous les jours aux exécutions » ; ou encore : « Le peuple dit que les femmes étaient devenues sanguinaires, qu'elles ne prêchent que le sang, qu'il y a, entre autres, une certaine quantité de femmes qui ne quittent point la guillotine, ni le tribunal révolutionnaire ». Leurs excès finirent par provoquer l’exaspération des politiques. Le lendemain de la mort de Féraud, massacré pendant que la salle de la Convention est envahie par des manifestants, les femmes qui y avaient pris une part active - on a rapporté que, dans la cohue, la célèbre Aspasie Carlemigelli avait, involontairement ou non, piétiné le député - sont exclues des tribunes par le décret du 21 mai 1795, et, le 23, un autre les exclut des assemblées politiques et leur interdit les attroupements.

La guillotine « ultima ratio »

Le chien de garde de la Révolution

Cette devise serait due à Pache, quand il était maire de Paris

Couthon déclamait cette sentence : « Le délai pour punir les ennemis de la patrie ne doit être que le moment de les reconnaître ». La guillotine, véritable épouvantail, servit non seulement d’instrument d’éradication d’ennemis réels ou supposés mais aussi de garantie pour toutes les décisions politiques et économiques du gouvernement révolutionnaire. Les armées de sans-culotte levées dans l’urgence pour réprimer les soulèvements de province partaient battre la campagne, toujours suivies d’une « guillotine ambulante ». Elle concrétisa la peur du gendarme mais favorisa aussi tous les excès auxquels on peut s’attendre dans un pays mis en coupe réglée.

Affiche menaçant de la guillotine

Robespierre caricaturé : ne trouvant plus personne à guillotiner, il guillotine le bourreau

Vadier déclarait justement : « Coupons des têtes, nous avons besoin d’argent, ce sont des confiscations indispensables ». On ne peut plus s’étonner qu’on appelât aussi la guillotine la « planche à assignats » quand on entend encore la belle tirade d’Hébert s’aidant de la rhétorique la plus percutante : « […] si nos paroles sont méconnues, qu’ils se rappellent la puissance magique de la guillotine ; qu’ils sachent qu’avec la guillotine nous ferons mettre les pouces aux accapareurs ; qu’avec la guillotine on fait de l’or ; qu’avec la guillotine on fait sortir le numéraire des caves ; qu’avec la guillotine nous ferons disparaître les traîtres ; qu’avec la guillotine nous ferons tomber la calotte ; qu’avec la guillotine, enfin, nous ferons taire les mécontents, que nous aurons du pain… ». Hébert parlait sans doute en connaissance de cause, car un nommé Denoui, envoyé en mission de Paris à Angoulême avait « fait mettre la guillotine en permanence sur la place publique avec cette inscription : « Avis aux meuniers et boulangers ». Prudhomme ajoute : « Ces messieurs ont profité de l’avis et la famine a disparu ».

Le girondin Pétion avait écrit, peu avant son suicide, un article pamphlétaire contre la Montagne, où il dénonçait l’usage outrancier de la guillotine. « ont la tête tranchée : le particulier qui se met de côté un excédent de grain ; le commerçant dont l’inventaire est inexact ; les domestiques et les cochers qui parlent de royauté… » Un véritable service d’agents secrets, nommés les « observateurs de l’esprit public », se mêlent à la population et font des rapports sur toutes les actions ou conversations déviantes ; et des « moutons » sont placés dans les prisons. Il est, donc, à ce moment-là de la Terreur, difficile de reconnaître dans la machine punitive un instrument de justice, et Guillotin aurait frémi s’il avait pu lire la lettre qu’adressait Alexandre de Beauharnais à sa bientôt veuve Joséphine : « Dans les orages révolutionnaires, un grand peuple qui combat pour pulvériser ses fers doit s’environner d’une juste méfiance et plus craindre d’oublier un coupable que de frapper un innocent ». Pétion, dans le même article, donnait, en quelque sorte, une conclusion : « Sous le régime soi-disant républicain, cette peine s’est tellement étendue que les législateurs actuels en ont fait le principal ressort de leur gouvernement […] O législateurs barbares ! Jusqu’à quel point vous avez dépravé la morale du peuple ».

La machine à couper les têtes est si rapidement entrée dans les mœurs qu’elle incitait à une justice populaire expéditive, un réflexe de lynchage qui, depuis les pendaisons A la lanterne, perdurait sous le Directoire. Ainsi, un jour de 1797, après le spectacle d’une exécution publique, un garçon perruquier fut surpris au moment où il venait de subtiliser une montre dans la cohue. Il est maîtrisé rapidement et un mouvement de colère s’empare de la foule qui veut immédiatement lui couper la tête, le traîne à l’échafaud encore dressé, le hisse sur le tréteau, le couche sur la planche à bascule et lui immobilise le col sous le couteau, selon une procédure qu’ils ont vue de nombreuses fois. Heureusement pour le voleur, le tranchoir est cadenassé par précaution et Sanson qui se délasse dans un cabaret voisin, ne se fera pas reconnaître et n’aura pas à donner les clés. Le garçon en fut quitte pour avoir été immobilisé plusieurs heures dans une position angoissante avant d’être délivré.

La purge des armées

Custine au pied de l’échafaud